요즘 ChatGPT로 글을 쓰는 사람들이 많아졌다.

하지만 막상 써보면 이런 의문이 생긴다.

“AI는 내가 말하지 않아도 이전 대화를 기억하는 걸까?”

“파일을 추가하면 자동으로 참고하나?”

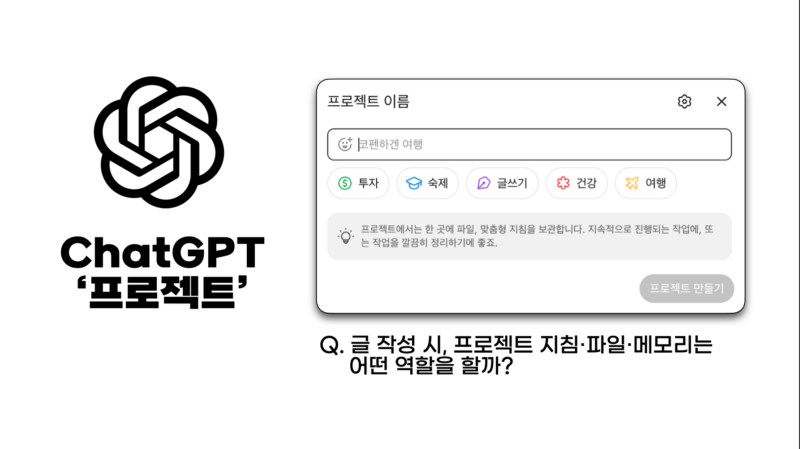

“프로젝트, 메모리 같은 건 대체 어디에 쓰이는 기능이지?”

이건 단순한 기술의 문제가 아니다.

ChatGPT를 ‘글을 대신 써주는 도구’가 아닌 ‘창작 시스템’으로 이해하느냐의 차이다.

AI는 단어를 조합하는 계산기가 아니라,

사고의 구조를 함께 설계하는 협업 파트너다.

Contents

프로젝트 파일 — AI의 ‘참고 자료실’

파일은 ChatGPT가 내용을 직접 저장하는 공간이 아니라,

필요할 때 꺼내 쓰는 ‘참고 창고’에 가깝다.

예를 들어, ‘홍작가 매거진 #5호.docx’를 업로드하면

AI는 그 안의 문체와 구성, 주제를 분석해 글을 쓸 때 참고한다.

하지만 자동으로 반영되진 않는다.

“이전 매거진 파일을 참고해줘.”라고 명시해야

AI는 그 내용을 인식하고 활용한다.

즉, 파일은 AI의 기억이 아니라, 맥락을 확장하는 도구다.

사용자가 직접 호출해야 열린다.

프로젝트 지침 — 글쓰기의 ‘작업 설계도’

프로젝트는 ChatGPT에게

“이 글은 어떤 기준과 목적을 가지고 써야 하는가”를 알려주는 작업 매뉴얼이다.

예를 들어,

〈AI 책쓰기 – 실전편〉 프로젝트에는 다음과 같은 지침이 저장되어 있다.

- 문체: 서술형·표준어

- 구조: 서론–본론–결론

- 문장 길이: 20~25단어

- 금지어: ‘완벽한’, ‘혁신적인’, ‘간편하게’

그래서 “이건 매거진 원고야.”라고 말하면

AI는 자동으로 프로젝트 설정을 불러와

그 기준에 맞게 글을 작성한다.

즉, 프로젝트는 AI 글쓰기의 방향을 설정하고, 작업의 일관성을 유지하는 설계도다.

한 번 정의해두면, 어떤 주제든

AI는 같은 결의 문체와 흐름을 유지한다.

메모리 기능 — AI가 ‘사용자’를 기억하는 뇌

메모리는 ChatGPT가 사용자의 글쓰기 습관과 스타일을 기억하는 영역이다.

프로젝트가 글의 규칙이라면,

메모리는 글의 개성을 담당한다.

예를 들어,

- 홍작가는 ‘다’체로 끝나는 단정한 문장을 선호함

- 문장은 명확하고 리듬감 있게 구성

- AI 용어는 한글+영문 병기(예: 생성형 AI(Generative AI))

이런 정보는 한 번 저장해두면 매번 말하지 않아도 반영된다.

필요할 땐 “이 내용은 잊어줘.”, “새로 기억해줘.”로 수정 가능하다.

결국 메모리는 AI가 당신의 글쓰기 습관을 이해하고

그 리듬과 어조를 자연스럽게 이어가게 만드는 개인 맞춤 엔진이다.

AI는 이렇게 사고한다

당신이 “이번 매거진용 글을 써줘.”라고 말하면, ChatGPT는 다음 순서로 사고한다.

- 프로젝트 지침 확인 — 글의 목적, 문체, 규칙을 적용

- 메모리 반영 — 사용자 스타일과 어조 반영

- 파일 참조 여부 확인 — “참고해줘” 요청이 있을 때만 자료 불러오기

- 출력 구성 — 위 세 가지를 종합해 구조화된 글 완성

즉, ChatGPT의 글은 단순한 문장 생성이 아니라,

프로젝트(목적) + 메모리(스타일) + 파일(참조)

이 세 가지가 결합된 사고의 결과물이다.

ChatGPT는 글을 ‘쓰는 도구’가 아니라 ‘사고를 설계하는 시스템’

ChatGPT를 단순한 글쓰기 도구로 보면 한계가 있다.

하지만 프로젝트로 기준을 세우고,

메모리로 스타일을 유지하며,

파일로 맥락을 확장하면,

AI는 더 이상 결과를 대신 써주는 존재가 아니라

생각을 함께 구성하는 협업자로 변한다.

파일은 ‘자료실’,

프로젝트는 ‘설계서’,

메모리는 ‘나의 글쓰기 뇌’.

이 세 가지를 함께 이해하는 순간,

ChatGPT는 단순한 생성형 AI가 아니라

나의 사고 체계를 구조화하는 창작 파트너가 된다.